大学2年の中期頃にやってくる「ゼミ選択」。志望するゼミに入るためには、他の学生との選考争いに勝ち抜かなければなりません。中でも、ゼミ選考で最もよく用いられる手法の「ゼミ面接」。

「うまく話せるか不安」

「面接苦手だなぁ」

「バイトの面接以来、面接なんて受けてない」

と億劫になるのではないでしょうか?しかし、心配する必要はありません!面接の通過率を限りなく高める必殺スキル「逆質問」についてお教えします!!

逆質問は対策必須のスキルで面接の合否を分ける重要なポイントにもなります。筆者の私が就活時に最も重宝したスキルの1つでもあり、就活にもつながるのでおすすめです。

▼この記事を読んで得られる知識▼

- 逆質問の本質が分かる

- 逆質問の仕方が分かる

- してはいけない逆質問が分かる

- 実際にゼミ面接で使える逆質問一覧が知れる

詳しいことは以降で解説しますので、さっそく読み進めていきましょう!

▶当サイトではゼミ選考に絶対受かるための事前準備シリーズ第2弾として「ゼミ面接を突破する人のための逆質問の極意」について解説します!

シリーズ一覧はこちらからご覧ください。↓

ちょっと質問です

現在、大学生の方へ質問です。

「あなたは今、就活をされていますか?」

就活なんてしてないよ~。大学4年になったらするものでしょ?まだ3年だし、大丈夫だと思う。

まだ、就活をされていない大学3~4年生の方、就活って何をするか分からない大学1~2年生は要注意です。特に、周りはやってないから…と油断していると痛い目を見ます。(自分がそうでした。)

まだ就活していない方は今すぐ就活準備をした方がいいです。

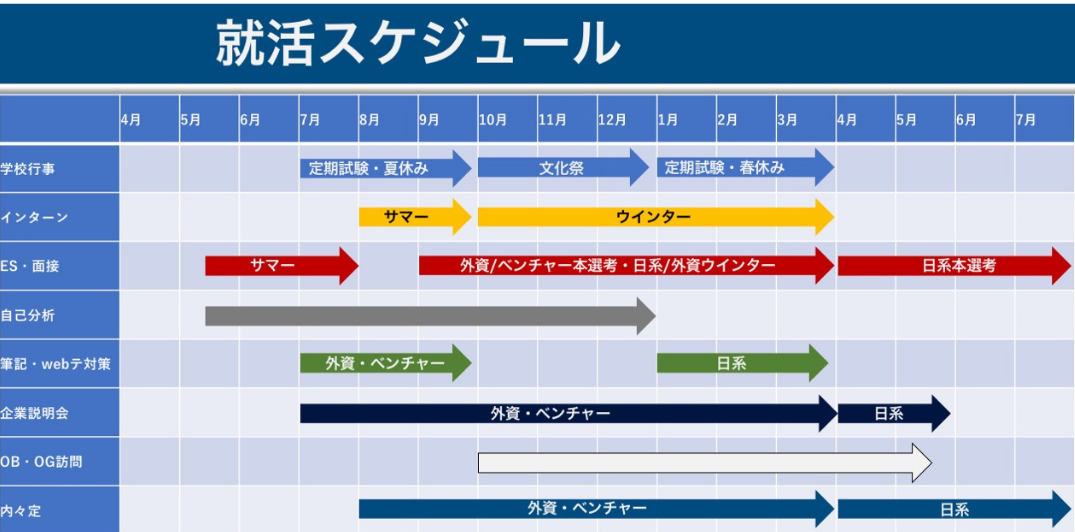

マイナビの調査では、3年の6月時点で約3割の学生がインターンシップを経験していることがわかります。また、内閣府のデータでも年々採用活動が早期化している傾向を読み取れます。実は、業界によっては3年生の秋選考で募集人員が終了してしまう所もあります。

就活は椅子取りゲームです。就活に出遅れるとと就活のやり方が分からないまま、周りの友人がどんどん内定を貰っていく中、自分だけ内定ゼロになるかもしれません。

周りの友人が就活を終えて卒業旅行の計画をはじめる中、自分1人、就活を続けるなんて最悪ですよね…。。だからこそ皆さんには、今すぐに就活を始めてほしいのです。

就活、今すぐはじめなきゃ!でも、一体何から始めればいいんだろう…?

私がオススメするのは

就活サイト「OfferBox」への登録です。

![]() なぜなら、OfferBoxには「適性診断AnalyzeU+」という性格適性検査が受けられるサービスが含まれているからです。

なぜなら、OfferBoxには「適性診断AnalyzeU+」という性格適性検査が受けられるサービスが含まれているからです。

本来、適性検査は企業が学生を知るために実施されるため、その結果を学生が知ることは出来ません。しかし、OfferBoxはその結果を学生自身が確認できるサービスを提供しています。就活において、最も重要な自己分析に適正検査を活用できるのは他の就活生に比べて、大きなアドバンテージになりますよね。

▼他のOfferBoxのメリット▼

- 企業が学生を探してオファーしてくれるので勝手に就活が進む

- 就活のモチベーションを維持する仕組みがある

- 早期インターンシップ/早期選考の案内が多数ある

詳細説明は省略しますが、OfferBoxは就活生の3人に1人が利用しており、利用しないだけで他の学生に大きな差をつけられてしまいます。

登録だけなら簡単だし、後でやろうかな。

今、登録してください!!!

就活は自分が行動しなければ始まりません。行動力のある人は既に登録しています。登録が早ければ早いほど、多くの企業に自分のプロフィールを見られる回数が増えるのです。また、後でやろうと思ったことは忘れてしまうリスクがあります。

自分の可能性を広げるためにも、今、行動してください。

そもそも逆質問って?

逆質問とは

逆質問とは、採用側に面接される側が質問する、一時的な逆面接状態のことです。

面接では面接される側に対し、採用側が質問をするのが普通です。しかし、逆質問は、その逆のことをします。なぜ、わざわざそのような機会を設けるのか、それは逆質問をするメリットを知ればわかります。

逆質問のメリット

逆質問には、私たち学生側にとっても大きなメリットがあります。

▼学生側のメリット▼

- 面接の主導権を握れる

- 自分の本当に知りたいことを知れる

- 志望度をアピールできる

などです。もちろん、面接側にもメリットがあります。

▼面接する側のメリット▼

- 学生の見えない側面が見える

- 志望度を確認できる

質問の仕方や内容、姿勢や話し方など、質問1つから様々な情報が得られます。そのため、逆質問と言えど、ないがしろにはできないのです。

逆質問をする理由

理由①:ミスマッチをなくすため

ミスマッチとは、学生視点でも、採用するゼミ視点でも、「こんなはずじゃなかった」と後悔するような結果になることです。

例えば、ゼミでの飲み会が嫌だという学生が飲み会の多いゼミに行くと、ミスマッチですよね。ミスマッチは学生のやる気を損ない、ゼミ全体の雰囲気を悪くしてしまうので、ゼミ教授も可能なら避けたいものです。そのために、ゼミに入る前の確認として、学生の知りたいことを質問させる最後の機会を設けるのです。

理由②:志望度を確認するため

逆質問は、その学生が本当にうちのゼミに入りたいと思っているのかということを確認する手段として有用です。なぜなら、本当にそのゼミに入りたいと思っている学生は何かしらの疑問や質問があるはずだからです。

高校生が学校の小テストを軽視し、入試では本気で打ち込むのと同様に、本当に入りたいゼミならば、本気で準備してくるでしょう。

ゼミ面接の逆質問では、その本気度をチェックされているのです。

理由③:空気が読めるか確認するため

空気を読むというのは、場違いな行動をしてしまわない倫理観があるかどうかということです。例えば、「質問はありますか?」と尋ねられ、「教授の年収はいくらですか?」なんて質問をしたら、デリカシーのない非常識な人間と判断され、落とされるでしょう。

質問をしていいといわれたから、何でも聞いてよいのではなく、常識の範囲内で質問をするようにしましょう。

逆質問の仕方

逆質問をする方法は主に、2パターンあります。

- 逆質問の時間に質問する

- タイミングをみて質問する

形式的な面接では、面接官の質問がある程度終わった後、「最後に何か聞いておきたいことはありますか?」と質問されることが多いです。しかし、質問するタイミングが無い場合もあります。例えば、フランクな雰囲気で進行する面接では逆質問の時間が無いなんてこともあります。そんな時は、自分で逆質問のタイミングを作り出すのが良いでしょう。

逆質問の時間に質問する

まず、形式的な面接の場合です。面接の最後に、逆質問タイムが用意されていますので、そこで、事前に考えておいた質問をぶつけてみましょう。これは、面接の流れに沿って行えばよいだけですので、難しいことではありません。

タイミングを読んで質問する

次に、例外的な面接の場合です。面接というより面談の雰囲気で、友人と会話するように進む面接の場合、形式的な質問の流れが無いという状況もあり得ます。もちろん、逆質問をする機会もないかもしれません。

そんな時は、タイミングを読んで質問をするようにしましょう。

例えば、「何でうちのゼミを志望してくれてるの?」なんて軽い感じで志望動機を聞かれた際に「理由は○○だからです。そういえば、教授のゼミでは○○を専門に研究するとお聞きしましたが、具体的にはどんなことを学べるんですか?」というように、質問の答えに付け足して、こちらが知りたいことをさりげなく質問するようにします。

もし、上記が難しいようであれば、面接が終わる最後に、「最後に、こちらからいくつかお聞きしたいことがあるので、質問させて頂いてもよろしいでしょうか?」と断りを入れれば、ほとんどの場合、質問に応じてくれることでしょう。

このように、逆質問の機会がなくても、自分で逆質問の機会を作ることができます。

逆質問の禁忌

逆質問で絶対にしてはいけないことをピックアップしてお話します。

「特にありません。」で終わる

逆質問の機会を与えられた際に、「特にありません。」で終わってしまうのは非常にもったいないと私は思います。逆質問のメリットでもお話した通り、逆質問には自分の志望度をアピールできるという大きなメリットがあります。

「特に質問がない」=「そんなに志望度は高くない」と同義です。

しかし、多くの学生が「特にありません。」というひと言で、ゼミ面接での逆質問の機会を逃しています。これは他の学生との差別化をする上で、大きなアドバンテージになること間違いなしです。必ず質問を用意するようにしましょう。

意味のない質問をする

「特にありません。」で終わってはいけないから…と、意味のない質問をしてしまっては、元も子もありません。意味のない質問とは「このゼミで学べることはなんですか?」や「先輩はどんな人が多いですか?」などのことです。

▼意味のある質問をするためのポイント▼

- 抽象的な質問を避ける(質問は具体的に)

- 事前に調べれば、分かる内容は質問しない

- 会話の続きにくい質問を避ける

「じゃあ、具体的にどんな質問をしたらいいんだ?」と思いますよね?

もちろん、お教え致します!(笑)以降では、ゼミ面接で効果的に使える逆質問一覧をご紹介します。自分にあった質問を選んで、面接で使ってみてください。

実際に使える逆質問一覧

ゼミを開講する教授は、ゼミ面接で優秀な学生を集めたいと考えています。ここでは、逆質問であなたが他の学生より輝けるような質問をご紹介します!

逆質問に使う時間はだいたい10~20分ですので、この中から2つ程度選んで頂ければと思います。

質問①:説明会でお聞きした○○について…

ゼミ面接が実施される前、おそらくほとんどのゼミで、ゼミ紹介やゼミ説明会などのイベントがありますよね。それらのイベントで得た情報から、質問をする方法です。

例えば、

「○○ゼミでは、毎年ゼミ合宿を実施されているようですが、そのゼミ合宿の行き先や計画はゼミ生の方が主体となって計画されているんですか?」

「うちのゼミ生が毎年、学生たちで話し合って予算から日程まで計画してくれているよ」

というような答えが返ってくるでしょう。(ほとんどのゼミ旅行はゼミ生が企画実施まで担当しているでしょう。教授はめんどくさがりな人が多いので…(笑))

そこで、すかさず、

私がゼミに入ることができましたら、是非とも企画に携わりたいです!○○とかゼミメンバーで行ったら楽しそう…!

というように、続ければ、主体性をアピールもでき、教授からの印象アップ間違いなしでしょう。ゼミ合宿先の具体例を挙げて話しているのもポイントです。

質問②:ゼミに所属するまでにしておくべき勉強について…

「私がゼミに所属するまでにしておくべき勉強はありますか?例えば、読んでおいた方がよい本などはありますか?」

これは私が就活の逆質問で多用していた逆質問です。(笑)受け身な姿勢でありながら、学習意欲を示すことができる質問として、愛用していました。就活では、会社によって千差万別な答えが返ってくるので、面白い質問なのですが、ゼミでは微妙かもしれません。

なぜなら、「ゼミで学ぶから大丈夫」と一蹴されてしまう可能性があるからです。そもそも、勉強というのは抽象的な質問でもあります。そのため、この質問の具体性を向上させるために、本という勉強手段をあげています。

大学教授は論文を書くという仕事上、数多くの書籍を手に取って読んでいる人が多いです。そのため、自身の研究テーマに関するオススメの本というものが少なくとも1冊あるはずです。

必然的に大学教授の好きな本の話になりますので、話は盛り上がります!逆に、「普段はどんな本を読むの?」と聞かれる可能性もありますので、本を読む習慣が無い人は注意の必要な質問です。

質問③:ゼミの運営で最も大切にしていること

「ゼミの運営で最も大切にしていることは何ですか?」

この質問は、抽象的な質問ではありますが、本質を突いた質問として、オススメです。大学のゼミに所属し、他のゼミの話を聞いているとゼミ運営に力を入れていない教授がいます。(とりあえず単位を配っているだけの教授もいます…)しかし、ゼミ面接や説明会は本気でアピールしてくるから、入ってみないと分からないなんて状況になりかねません。そんなゼミをふるい分ける方法として、この質問が有用です。

ゼミ運営をテキトーにしている教授は答えに詰まってしまうことでしょう。当たり障りのない返事で済まされた場合も、同じで、教授がゼミ生を大切に思っているかどうかがはかれます。

質問④:○○が好きだとお聞きしました

「ゼミとは関係のない話で質問してもよろしいでしょうか。教授は○○が好きだとお聞きしましたが、私も○○が好きなんです。」

事前に教授の趣味について知ることができる場合は、趣味の話に関する質問をするのも有用です。ゼミ面接は就活の面接と比べて、フランクな雰囲気であることが多いです。教授の趣味の話をして印象に残れば、選考通過にグッと繋がります!

質問⑤:自分の知りたいことを聞く

結局は、アピールの場と言っても、聞きたいことを聞いておく場でもあるので、自分の知りたいことも聞いておきましょう。しかし、常識の範囲内での質問にしてください。

▼質問例▼

- ゼミの飲み会は多いですか?

- ○○をテーマに卒論を書きたいのですが、そのようなテーマでも可能ですか?

- 就活でゼミを休まざるを得なくなった時、出席の扱いはどうなりますか?

- ゼミの時間割は何曜日の何限ですか?

あなたなりの質問一覧を事前に作成しよう!

まとめ

- 逆質問は自分をアピールする武器になる

- 逆質問は事前に準備し、「特にありません」は避ける

- 意味の無い質問は避ける

逆質問は、学生がゼミを知る場でもあり、ゼミが学生を知る場でもあります。

その重要なアピールの場で、しっかりと事前準備をし、逆質問という場を活かしきってくださいね!ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

コメント